一、核心定义不同

1.风险管理:

在于识别、评估和应对影响企业目标实现的各种不确定性(包括风险和机遇),关注的是未来的这些事情发生的可能性和影响有多大?。

它的核心问题:

-

我们的目标是什么?(战略、运营、报告、合规)

-

阻碍我们实现目标的内外部风险有哪些?

-

哪些风险是重大风险,需要优先处理?

-

我们应该如何应对这些风险?(规避、降低、分担、接受)

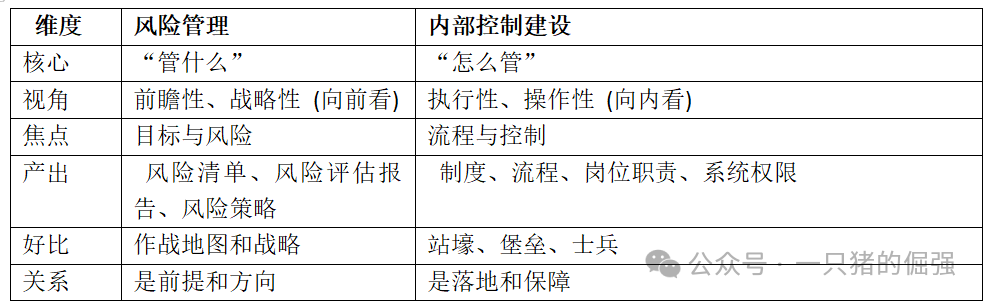

产出:一份风险清单(风险库)、风险评估报告、风险应对策略等。它回答了“要管什么”和“管到什么程度”的问题。

2.内部控制

内部控制为企业实现目标提供合理保证,是一个由董事会、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现运营效果和效率、财务报告的可靠性、法律法规的遵循性等目标的过程。

关注的是“我们应该建立什么样的流程、制度和活动,来确保风险应对策略得到有效执行?”。

它的核心问题:

-

为了应对某个已识别的风险,我们需要设置哪些控制活动?(例如:审批、复核、对账、权限分离)

-

这些控制活动是否设计得有效?

-

这些控制活动是否在持续地、有效地运行?

-

我们如何监督这些控制活动?

产出:一系列的制度、流程、岗位职责、操作手册、信息系统控制等。它回答了“怎么管”的问题。

二、一个生动的比喻:保卫城堡

为了更好地理解,我们用一个“保卫城堡”的比喻:

风险管理:

第一步:识别敌人。派出侦察兵,了解周围有哪些潜在的敌人(如敌国军队、山贼、间谍),他们可能从哪个方向来,兵力如何(风险识别)。

第二步:评估威胁。分析哪个敌人威胁最大(比如敌国大军),哪个只是小麻烦(比如零星山贼),并确定防御的重点和资源分配(风险评估与排序)。

第三步:制定战略。决定如何应对:是主动出击消灭敌人(风险规避),还是加固城墙、深挖壕沟(风险降低),或是与邻国结盟共同防御(风险分担),或者对某些小股山贼暂时不理会(风险接受)。

产出:一份详细的《敌情分析及防御战略报告》。

内部控制建设(内部控制):

第一步:落实防御工事。根据防御战略,开始具体建造。比如,修建高大坚固的城墙(控制环境),在城墙上设置箭楼和瞭望塔(控制活动),规定士兵24小时轮班值守(职责分离与监督),建立烽火台和传令兵系统(信息与沟通)。

第二步:日常运营与维护。确保士兵按时上岗、弓箭充足、城墙没有裂缝(控制活动的执行)。将军会定期检查城墙和士兵的执勤情况(监督活动)。

产出:一座坚固的、有具体防御措施和士兵管理的城堡本身。

从这个比喻可以看出:

没有风险建设(不知道敌人是谁、在哪),内部控制建设(造城堡)就是盲目的。你可能在敌人不会来的方向花重金修建城墙,而忽略了真正的薄弱环节。

没有内部控制建设,风险建设(制定战略)就是空谈。你知道敌人要来了,也制定了防御策略,但如果城墙没修、士兵没训,一切战略都等于零。

三、两者的关系:相辅相成,互为前提

1. 风险建设是内部控制建设的前提和方向

风险导向: 现代内部控制的核心思想是“风险导向”。也就是说,内部控制的建设必须以风险评估的结果为起点。企业不应该为了控制而控制,而是为了应对已识别的重大风险而设计控制措施。

避免过度控制或控制不足: 如果没有风险评估,企业可能会在一些低风险领域投入过多控制资源(过度控制,增加成本、降低效率),而在高风险领域却缺乏必要的控制(控制不足,导致损失)。

2. 内部控制建设是风险建设的落地和保障

执行工具: 风险管理策略最终需要通过具体的内部控制活动来落地。比如,风险管理策略要求“降低采购过程中的舞弊风险”,那么内部控制就需要设计“供应商准入评估”、“采购与付款职责分离”、“三方比价”、“高层审批”等具体控制活动。

效果反馈: 内部控制的运行情况会反过来为风险管理提供反馈。如果某个控制措施持续失效,可能意味着该风险比原先评估的更严重,或者控制设计本身有问题,需要重新进行风险评估和调整策略。

四、总结:

一个成熟的企业,必然是将风险管理融入内部控制建设,形成一个“识别风险 → 制定策略 → 设计控制 → 执行监督 → 再评估风险”的持续改进的闭环。两者缺一不可,共同构成了企业治理的基石。

97046009

97046009